(南桥镇社区家长学校特别报道)真正的支持,不是纠正,而是理解;不是控制,而是陪伴。当孩子的心门紧闭,我们该如何储蓄爱?在倾听与共情中,成为他最坚实的依靠。

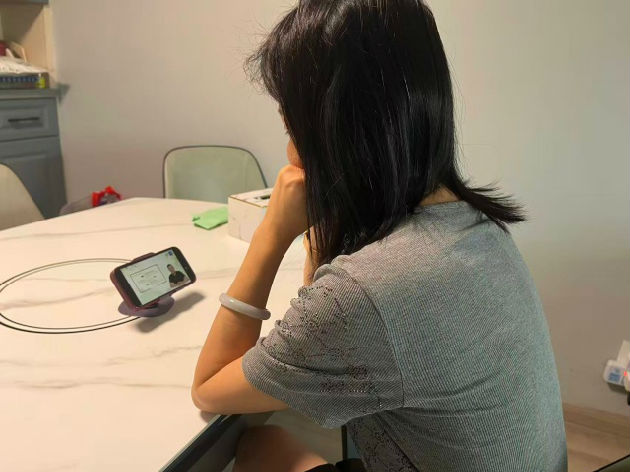

9月21日晚,奉贤区南桥镇社区家长学校组织家长学校各工作站的家长们,收看了上海家长学校“青少年成长中的心理支持”直播课堂。上海金山区精神卫生中心副院长张宴萍带你看见孩子行为背后的情感需求,掌握“先倾听再回应”的沟通技巧,破解家庭互动中的焦虑传递密码,从自尊培养、情绪支持到健康家庭模式,用科学方法搭建与青春期孩子的心灵桥梁,让支持成为孩子一生的心理底气。我们来听南桥镇社区家长学校家长的观后感。

古华中学六(1)班曹贞辰妈妈:学习了张院长的“青少年成长的心理支持”讲座,受益匪浅。让我深刻意识到要从孩子的“管理者”、“说教者”,转变为情感的“理解者”与成长的“同行者”。学会从孩子行为背后看见他们的情感需求,让他们感受到被真正“看见”,学习用科学的方法搭建青春期孩子心灵的桥梁,只有在良好的亲子关系基础上,所有的教育理念和方法才能奏效。没有连接,就没有有效的引导。让支持成为孩子一生的心理底气。

实验中学七(4)班郭毓翔家长:观看家长课堂后,深刻意识到儿童心理健康并非抽象概念,而是成长的核心基石。在线课堂揭示了孩子行为问题背后往往是情感需求的无声表达——他们需要被真正“看见”和倾听。我们过度追求成绩,却常忽视孩子的情感世界。作为家长,应当从“解决问题”转向“理解需求”,用陪伴和接纳培养孩子的心理免疫力。真正的教育,始于放下评判的倾听,成就于日常中那些给予安全感的微小瞬间。

解放路小学五(4)班夏屹恒妈妈:这是一场关于心灵相遇的教育启示。“每个问题行为背后,都藏着一颗渴望被看见的心。”张老师揭示了青少年行为背后的情感密码。让我想起教育学家杜威的话:“教育的中心不是教材,而是学习者。”我们太过专注于纠正行为本身,却忘记了行为只是冰山露出水面的一角。“先倾听再回应”——张老师提出的这一沟通原则看似简单,实践起来却需要巨大的克制与智慧。真正的倾听不是沉默地等待发言机会,而是全身心地投入理解另一个人的内在世界。它要求我们放下“教育者”的姿态,以平等的姿态迎接另一个灵魂的真实表达。这种倾听本质上是一种爱的行动,是对他人存在价值的根本肯定。这场讲座给了我三点深刻启示:首先,我们需要从行为矫正师转变为情感解码者,尝试读懂每个非常态行为背后的正常情感需求;其次,我们必须实践“倾听先行”的沟通艺术,创造让青少年感到安全表达真实自我的空间;最后,我们应当成为焦虑的过滤器而非传导体,帮助家庭建立情感健康的互动模式。

江海一小邬俊扬妈妈:孩子的成长不是一场独自前行的冒险,他们内心的困惑、迷茫,需要家长提供心理支持。而家长最好的帮助,是看见孩子行为背后的情感需求,掌握“先倾听再回应“的沟通技巧,用科学的方法建立融洽的亲子关系。家长要培养孩子的心理韧性,从积极的视角引导孩子良性行为,承认孩子的闪光点;倾听孩子的想法,给他们解释的机会,帮助他们建立自尊心自信心;在孩子面对较大压力时,让孩子有机会表达情绪,给予安全感。孩子在倾听中获得理解,在公平中感受到尊重,就会增强面对困难的勇气,而这份勇气背后,正是家长给予的最温暖、最坚实的支撑。

解放路幼儿园大二班陈昱泽妈妈:“幼儿的‘心理支持’,藏在对他情绪的‘看见’里”。对大班孩子来说,“搭不好积木”就是天大的烦恼,他需要的不是“讲道理”,而是先被接纳情绪。之前我总嫌他“娇气”,其实是我没蹲下来理解他的小世界。幼儿园阶段的心理支持,核心是“帮孩子建立‘我能行’的信心”。在看似小事里的“放手”,就是在给孩子心里种下“我能行”的种子。以前总觉得“心理支持是针对大孩子的”,现在才懂,对大班孩子来说,不催他“快点长大”,不否定他的“小情绪”,不剥夺他的“小尝试”,就是最好的心理守护。未来我想做孩子的“情绪伙伴”,陪他慢慢感受成长里的每一份小欢喜,而不是急着把他推向“更优秀”的标准里。

江海幼儿园小五班陆雯玥妈妈:讲座中“真正的支持,不是纠正,而是理解;不是控制,而是陪伴”这句话,如同一记警钟,敲醒了我过往教育中的误区。曾经,我总以“为你好”的名义,试图纠正孩子的每一个“不当”行为,控制他的诸多选择,却未曾想,这种做法可能在无形中将孩子的心门关闭。当孩子不愿再向我倾诉时,我才意识到,自己所谓的“爱”,或许成了他成长的枷锁。这场讲座为我搭建了与孩子心灵沟通的桥梁。我明白了,真正的心理支持,是做孩子最坚实的依靠。让她在成长的道路上,因为有父母的理解与陪伴,拥有一生的心理底气。