(南桥镇社区家长学校特别报道)随着电子产品的普及,孩子使用电子产品已经成为家长普遍关心的问题,那么如何正确引导孩子使用电子产品,预防电子产品沉迷,很多家长都为此苦恼。

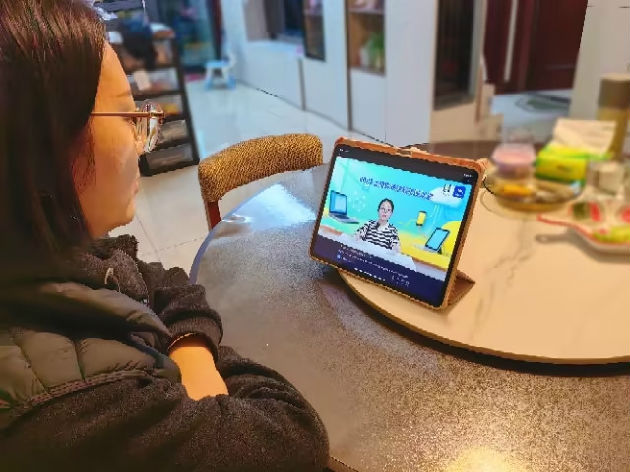

11月23日晚,南桥镇社区家长学校组织家长学校各工作站的家长们,收看了上海家长学校“青少年电子产品沉迷及对策建议”在线直播课堂活动。上海师范大学心理学院硕士生导师、阿姆斯特丹大学博士刘洋以心理学与脑科学视角解析电子产品成瘾的形成机制,剖析“油门太猛、刹车太弱”的青春期自控特征,分享了家庭防沉迷“三步法”——观察、协商、陪伴,帮助家长从指责走向理解,从控制走向引导,让科技的便利成为助力,让孩子在数字时代中重新找回自己的节奏与专注力。我们来听南桥镇社区家长学校家长的观后感想。

古华中学七(1)班鲍梓涵家长:听了刘洋博士的课,给焦虑的我吃了颗定心丸。以前看儿子抱平板,我只会吼着制止,结果他要么对着干,要么偷偷玩,亲子关系格外紧张。在线课堂里“油门猛、刹车弱”的比喻很贴切,他们并非故意叛逆,只是自控力尚未成熟。“观察-协商-陪伴”三步法太实用:我先弄清他是查资料还是纯娱乐,再一起约定“每天写完作业用40分钟平板,20分钟学编程、20分钟娱乐”,还陪他拼机械积木。原来防沉迷不是禁止,而是帮孩子学会平衡,少点指责、多点理解,孩子的自觉远比想象中靠谱。

育秀中学八(9)班吴智轩妈妈:收看了家长学校的讲座,真是收获满满。之前一直担心孩子会被周围环境影响,沉迷电子产品,听了课才明白,这个年纪的孩子对新鲜有趣的事物本就缺乏抵抗力,硬堵硬禁只会适得其反。现在我打算换个方式,先放下焦虑,每天花点时间陪他做喜欢的事——他爱运动,就晚饭后一起去小区跑步、打羽毛球;周末带他去爬山、放风筝。同时和他好好商量,定一个双方都能接受的手机使用规则。希望我们用耐心和陪伴,帮助孩子找到生活和学习的平衡。

解放路小学四(2)班刘浩然妈妈:观看了这期在线直播后,我深感作为家长,必须正视孩子与电子产品共处的现实。大数据显示,过度使用问题已不容忽视,而游戏、短视频的即时满足机制极易令青少年沉迷。尤其触动我的是“家庭反思环节”——我们是否在无意识中助推了孩子的依赖?是否用命令代替了理解?我意识到,防沉迷不是简单禁止,而是共同成长。从今天起,我愿放下指责,尝试“观察-协商-陪伴”三步法,用共情对话替代命令语气。真正的引导,始于家庭的自我觉察与改变。

奉中附小四(7)班金妍希妈妈:作为一名小学生的家长,我的生活几乎每天都与一场“电子产品的拉锯战”相伴。如何引导,深感迷茫。正是在这种焦虑中,这场讲座,如同一位冷静而专业的向导,为我拨开了迷雾。曾经,我把孩子的沉迷简单归咎于“不听话”,直到听到“油门太猛,刹车太弱”这个比喻才豁然开朗,这精准地描绘了孩子的大脑状态。原来,我的孩子并非故意对抗,而是她的“自控刹车”还在成长中。这让我从指责走向了理解。讲座中刘博士给出的“三步法”,为我指明了一条可操作的路径。我意识到,自己过去像“交警”一样强行控制,效果甚微。未来,我应转变为“教练”,通过观察理解他的需求,通过协商制定双方认可的规则,更重要的是用高质量的陪伴,去填充他被电子产品占据的时间。最后的家庭反思环节直击内心。我家的“无意识助推行为”正是我离不开的手机和把平板当“电子保姆”的习惯。我决定,从今晚开始,全家饭后放下手机,用半小时散步或游戏,作为改变的第一步。感谢这次讲座,它让我明白,防沉迷不是一场战争,而是一场关于理解和引导的修行。我们要帮助孩子学会的,是与数字世界健康共处。

江海幼儿园中二班王梓妍妈妈:青少年沉迷电子产品,绝不是一个可以简单归咎于孩子“不自制”或“贪玩”的问题,而是一面折射出整个时代症候的棱镜。首先,最触动我的,是对沉迷“诱因”的深刻剖析。它没有停留在道德说教的层面,而是犀利地指出了产品设计的“成瘾机制”与现实世界的“需求缺失”这两大推手。这让我恍然大悟:当我们声讨孩子为何对手机如此着迷时,我们是否问过自己,我们为他们提供了一个怎样“迷人”的现实世界?其次,提出的“系统性对策”给了我极大的启发,尤其是“疏堵结合”的理念。过去,我们想到对策,往往本能地倾向于“堵”:没收手机、设置密码、严厉斥责。这些方法看似立竿见影,却常常激化矛盾,将孩子推向对立面。而本次在线课堂指出,单纯的“堵”是徒劳的,甚至是危险的。真正的解决之道,在于“疏”——在于用更高质量的现实生活去替代和填充。